韩启德

【内容摘要】

工业革命与第二次农业革命后全球人均GDP急剧增长,健康水平随之大幅提高,平均期望寿命延长一倍,人口增长是历史长河总数的4倍。科学革命后解剖学、生理学、病理学、病原微生物学、药物学和遗传学等相继建立和发展。第二次工业革命后现代技术融入医学,引发医疗技术飞速发展,疾病诊断与治疗发生了根本性的变化。但是一个国家的公众健康水平主要不是由医疗技术水平和医疗投入多少来决定的,在经济发展到一定程度后,社会因素和生活方式等发挥的作用更大。就医疗而言,普及基本医疗和推广适宜技术对保障健康的效率最高,也最体现社会公平。目前对某些疾病危险因素采取普遍治疗的方针,效率很低,需要采取更加合理的举措。其中非常根本的是要正确理解生命和医学本源。总之,医疗卫生事业发展要把力气用在刀口上。 当前要坚决落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》,“从广泛的健康影响因素入手,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,把健康融入所有政策,全方位、全周期保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平。”

健康是社会进步的一项重要指标,而全民健康需要科学技术的推动。笔者将以“科学技术与全民健康在何处发力”为题,阐述以下两个方面:第一,科学技术与全民健康的关系,尤其是医学技术的发展在推动全民健康中所起到的作用;第二,医学技术重点在何处发力。

第一,现阶段医学技术发展对全民健康的贡献相当有限。

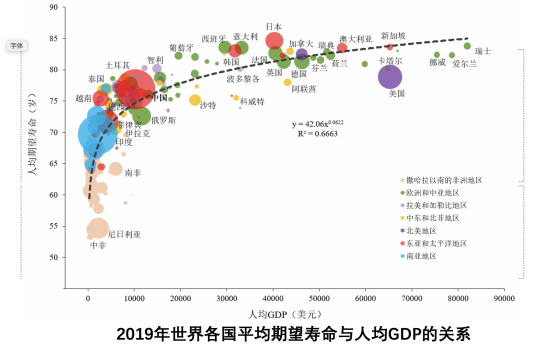

通过比较工业革命时期至现今的人均期望寿命和人均GDP的综合关系,两者极好的契合度表明,健康的状况和GDP的发展是息息相关的。而GDP的增长和科学技术的发展更是密不可分。从21世纪追溯至第一次农业革命,排除不同地域的不同政策,全社会人口数量、人口状况与健康状况存在着必然联系。而对比第二次工业革命前后,随着蒸汽机、电力、电话、铁路、飞机乃至信息技术的问世,“人口”指标一改持续万年的低稳态势,变成一条陡直上升的曲线。诺贝尔奖获得者罗伯特·福格尔(Robert W.Fogel)表示,自1800年以来,第二次农业革命与工业革命使得智人平均体型增长50%,平均寿命延长一倍,人口增长是历史长河总人数的4倍。该现象的生命演化被福格尔称为“技术生理演变”,该演变可看出科学技术推动了生产力的发展,促进了经济社会的发展,且与我们的健康息息相关。

科技革命催生现代医学。科技革命之际,现代医学从解剖学、生理学、病理学、微生物学、遗传学逐步发展起来。第二次工业革命之后,尤其是19世纪末,现代技术跟现代医学的紧密结合使得人们的诊疗方式发生了根本性的变化,临床医学也因此取得爆发性的进展。例如疫苗的研发,从首例研制的成功到此次对新冠的应用,疫苗的产生对人类的传染病防治起到根本性作用,有些传染病甚至因此销声匿迹;诊断技术的革命,起初是影像技术的发展,促成了X射线的广泛应用,如今跟计算机技术、同位技术的结合,有了CT、磁共振、PET、PET-CT等检测技术的问世,使人能从外表看到身体内部器官乃至细微之处的病变。当然,随着病变的不断发现,与之相关的便是外科学的发展,19世纪末麻醉和消毒问题的解决促成了该学科的急剧发展,直至今日,微创手术、器官移植,甚至AI智能手术早已不是南柯一梦;内科药剂学的发展也是这般如此,随着化学、统计学等各项技术的发展,化学合成和生物制药的工艺突飞猛进,19世纪末,水杨酸、阿司匹林、青霉素的相继问世奠定了其里程碑式的意义;生物工程也是迅速蓬勃发展,人类最根本的生殖问题目前已可被改变,辅助生育技术迅速成熟,干细胞技术配合上3D打印技术使得骨髓移植、人体器官的制造不再是难题,甚至目前人们可通过应用基因测序,转移、敲除、编辑等技术来做基因诊断,癌症靶向治疗、免疫诊疗等。

上述提及的外科学、药学等新技术的问世使一些病例得以解决,更是大大减轻了患者的痛苦,显然医学技术的进步对减轻人类疾病的痛苦发挥了巨大的作用。但是,这些技术的进步对人类整体健康水平到底发挥了哪些重要作用呢?通过福格尔绘制的图(见图1),即以人均GDP为横坐标,人均寿命为纵坐标(代表人的健康状况),以单位点代表每个国家的状况,综合观测后发现,健康状况随着GDP的增加而愈发良好。将观测结果细化为两个阶段,人均GDP一万以下,其健康状况会随横坐标单位数值的增加显著上升;人均GDP一万以上,由于人类寿命极限、环境等各项现实因素的制约,因而纵坐标增长数值缓慢,但两者依然呈相关关系。通过此图可发现,多数国家均散布于该轨迹上或轨迹周围,极个别会出现反常态化现象,譬如:美国。我们先拿美国做分析。

图1

美国在生物医学上的投入十分巨大,NIH经费的年增长从未停止,且呈指数增长。2018年,美国公民人均医疗支出9536美元,占GDP总数的16.8%,然而美国的健康数据显示其在194个国家当中平均期望寿命指数排名34,健康期望寿命指数排名39,孕产妇死亡率指数排名46,5岁以下死亡率指数排名44,新生儿死亡率指数排名44,在OECD国家(经济合作与发展组织成员国)中处于平均水平之下。这究竟是何种原因?尽管,美国在医疗卫生服务体系中的医疗投入数额巨大,但决定健康的因素不止于此,而更多取决于生活方式、生活环境、社会环境、经济环境等多种因素。据材料显示,卫生医疗、卫生服务仅在健康指标中贡献8%,因此,美国“投入多、效果差”的关键在于其他因素的影响。例如:(1)肥胖。2014年,美国成年人中有7860万患有肥胖症,占人口比34.9%。肥胖跟健康状况密切相关,是诱发糖尿病、心脑血管疾病和恶性肿瘤的始作俑者。(2)青春期性行为。据统计,美国未成年少女怀孕率是其他国家的3.5倍。医学证明,女子在16岁前的生育会导致本人和其后代的健康受到影响,且由于正值青春期的少女没有收入,婴儿的营养水平,包括其社会经历、条件等均会间接成为造成人口健康的不利因素。(3)过量使用鸦片类镇痛药。美国人使用的阿片类镇痛药,包括麻醉药远高于其他国家,长期使用会造成药物依赖,乃至死亡。(4)区域贫富差距大。通过费城交通图,我们可发现,红黄色两社区虽仅相差5英里,但人均寿命相差20年,只因红色是平民区,黄色是富人区,贫富差距造成的健康差距影响是最大的。

我们可通过研究结果来比较不同的社会因素和医疗干预措施对人均期望寿命的影响。对成年女性进行子宫颈的筛检,每年筛检和每三年筛检没有多大差别;通过X光做乳腺的筛检,每年筛查一次和不筛查的人均期望寿命相差数月;慢性病中胆固醇增高将影响不到两年;高血压中人群中,正常血压和收缩压高于160的患者平均相差3岁;有无糖尿病相差4岁。不仅如此,其他生活方式、社会因素、教育影响对人均期望寿命的影响均可通过数据展现。高收入就业人群与低收入的相差6岁;吸烟30年和不吸烟的人群相差6至7岁;受过高等教育的人群和高中以下学历的人群寿命相差12年左右;贫困人群和富裕人群之间的期望寿命可相差20年之久。因此,尽管医疗的干预服务可以改变人均期望寿命,但是跟生活方式和社会因素的影响相比却仅占了很小的比例。

在当今时代,提升全民健康水平不可把希望都寄托在医学技术的发展和医疗服务提高上,而更应取决于经济、社会、生活环境与个人生活方式。笔者认为,此结论和“科技促进健康发展”的观点是不违背的。全民健康跟经济社会发展密切相关,必然跟科技革命紧密关联,但问题关键并不是通过医疗技术的直接改进来促进全民健康,而是在科技促进社会经济发展的同时,通过环境的改变使个人健康在生活品质、教育水平、健康理念等综合层面发生根本性的变化。

第二,把握正确的医学技术发展方向。

排除经济社会、生活方式的影响,单从医疗、医学服务等此类人们致力于提高的层面,其重点究竟在哪里?如图2漫画所示,人生旅途好比图片描述的情景,倘若将出生到死亡的时光比作乘坐红色生命旅行的巴士,人到一定程度就要到站下车、面对死亡,这是必然的。人生长短虽有别,却一生都要在车里度过。而人生之旅的巴士在风景如画的河边行驶着,有不少人禁不住诱惑下车欣赏美景,这其实就是我们不健康的生活方式,例如抽烟喝酒、好吃懒做;那些到河边玩耍,确实容易不小心掉到河里的人,那就代表生病了。倘若把车上的、河边和河里挣扎的分为三个不同组,这三个组便代表了三个不同健康状况的人群,而我们应该把医疗服务重点放在何处?目前来看,大部分的资金都用在救护掉在河里面的人,而其多半是奄奄一息,甚至没有多少力气的人。笔者认为,需发展的医疗技术与被关怀对象应重点投放于车上的乘客,也就是基本医疗。譬如:孕产妇、不孕不育、出生缺陷、婴幼儿和儿童保健、传染病防治、精神疾患、灾患性救护、职业病防治、老年照护等。车上的乘客,从婴孩出生到老年,其本应获得的保健比预期的少,导致该结果的重要因素是国家医疗服务体系的倒置。大城市的大医院拥挤着数以万计的患者;而反观之,基层医疗机构太过薄弱。因此,我们需通过扭转根本问题来发挥基层全科医生的作用。如果该条无法实现,此状况是无法得到改变的,医疗服务也无法实现最高的效率与公平。

图2

对于岸上的人的治理办法,其重点在于“劝人回车”,也就是推行健康的服务方式,包括控制吸烟、平衡营养、加强锻炼、控制体重等。然而岸边的人太多,患有危险因素(譬如高血压、高血脂)的这些人便容易掉进河里。目前的办法仅是阻拦加防控,即对患有高血压、高血脂人群进行统一治疗,但效率不高。笔者认为,岸上人数较多,且医疗力量有限,需首先把医护重点放在最危险的几个人群上,即选择性“岸边服务”。例如:高血压人群冠心病和卒中10年发生风险率升高3倍,降压治疗可降低约30%冠心病和卒中的发病率,且西方发达国家人群控制血压后冠心病和卒中发病率明显下降,因此把高血压当作心脑血管病的临床治疗终点是十分必要的。

同样的数据换个角度看,我国高血压人群10年冠心病和脑卒中发生风险率为5.6%(非高血压人群为1.4%),降低30%发生率,即降为3.9%,其实际意义为100个高血压者服用降压药物控制血压,10年内只有1.7个人受益,且还有可能存在药物副作用,并加重经济负担。这两人到底要不要救?倘若你是高血压患者,是否愿意服药?基于国家或者民族的方针并结合卫生经济学分析,我国高血压和高血脂人群都应该发现、治疗、控制,然而其效率低,所带来的结果是很不理想的。

笔者认为,把所有高血压、高血脂人群当作病人治疗不是好办法。目前采取的解决途径是提高“门槛”,即提高判定为高血压的指标。然而提高指标实际上会导致患有心脑血管病的人数增加,这是老百姓所不愿意看到的。因此,在高血压、高血脂人群中鉴定出真正的高危人群才是解决实际问题的关键。癌症病人筛检亦是如此。图3是针对实施癌症筛检以求早发现、早诊断、早治疗方针所绘制的考量图。图中四根线分别代表着四类癌症的发展状况,除d以外,我们认为其他三类的筛检工作是毫无疑义的,无非是增加医疗的负担、患者心理的负担和治疗的副作用。韩国普遍采用超声普查甲状腺癌的结果便是其中的教训。1993-2011年,甲状腺癌(甲癌)病人增加15倍,成为发病最多的癌症。期间病灶大小递减。从不同地区分析可发现,检查做得越多的地区,甲癌病人越多。但是18年间死于甲癌的人数却并没有变化(几乎所有诊断出来的病人都做了放射治疗或者甲状腺次全切除术,术后多数病人需要终生补充服用甲状腺素。约11%发生甲低症,2%手术引起声带麻痹)。因此,我们不主张在健康人群开展癌症的筛检,取而代之是在人群研究取得一定证据的前提下,在适当人群范围内开展癌症筛检。譬如基于年龄因素考虑,直肠癌到40岁每4年查一次,过50岁可缩短筛查间距,当然也不反对临床指向的诊断性检查。回顾那幅漫画,对于落水者要早诊早治,有自愈能力的落水者大概占1/3,而剩下的病人还需尽早通过适宜的技术将他们营救上岸。对于最晚期的病人要强调安宁疗护,从而维护患者的尊严,减少他们的痛苦。因此,正确性理解生命和医学的本源是判断的根本,医者需对死亡有更深刻的理解,对疾病和衰老的区别有清晰的认识,因为疾是主观的感觉,病是客观的病变,病痛和疾病是不一样的。

图3

医学技术发展给人带来了诸多伦理困境。器官移植的优先顺序应该如何判定?生命维持系统的考量因素是哪些、维持生命的时长如何决定?基因治疗对生命的再生如何考量?此次新冠让我们意识到,人、动物和环境的健康是紧密相连的,人不能忘记医学的初心,即医学是对人类病痛的回应,是情感和人群的表达,其根本的任务是维系人类自身的价值和保持自身生产能力。目前,科技进步正促使着生物医药水平大踏步往前走,其未来将发展成为国家的支柱产业,拉动经济发展,因此,相关领域或交叉学科的研究人员不占少数。然而,在研究产生效益的同时还需思考推动的根本目的是经济增长还是人类健康,对两者的区别我们要保持清新的认识。

《国务院关于实施健康中国行动的意见》清楚表示:“从广泛的健康影响因素入手,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,把健康融入所有政策,全方位、全周期保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平。”笔者同样认为,鉴于现阶段医疗技术发展对全民健康的贡献相当有限,我们需把握正确的医学技术发展方向,换言之,医药卫生事业发展要把力用在刀口上,从而发展更多的适宜技术,惠及更多人民的健康状况。