唐金陵

【内容摘要】

100年前人类文明发展步入快车道,医学也不例外。在几千年的医学发展历程中,医学脱离巫术获得巨大医治能力只是过去一百多年的事情,主要得益于现代科学技术的进步。过去,眼耳鼻舌身是人唯一的与生俱来的认知世界的“仪器”。那时,医学能认知的是外表的、整体的、具体的人,疾病被病人主观感受到,医学是对病人可感知的病痛的回应,这是医学的初心。科技大大提高了医学的观察和认知能力。100多年前,科学仪器的出现使得医学可以看到人体内部,看到器官、组织、细胞和分子,开始从微观层面大踏步地推进医学的进步。从此,医学可以脱离具体的人、脱离病人的感受而蓬勃发展。现代医学最强大的能力,是对人体内部微小异常的勘察和纠正。现代医学发展速度如此之快,在还没来得及回顾和反思之前,早发现、早治疗(即医学筛检,medical screening)已成为了现代医学的重要信条、医学实践的重要内容和医学科技发展追逐的重要方向。

技术的进步正在使医学有能力检出越来越早、越来越小的异常或所谓疾病。科学的巨大成就也使我们从文化上坚信新技术一定比老技术好,从而不断求新。然而,如果没有办法遏制疾病的进一步发展,发现“疾病”本身对“病人”不会有实际有用的价值。而且,更有可能的是,这些微小的异常犹如一棵树上出现的几片黄色的叶子,去掉它们或不去掉它们,对树的健康和寿命都没有任何实质的影响。事实上也常常是如此。几十年大量人群试验证明,很多癌症的早发现和早治疗,的确带来了组织和分子上令人惊喜的改观,但是并没有延长病人的寿命或改善病人的生存质量。这为早发现、早治疗这个现代医学信条蒙上了阴影,对现代医学这个重要发展方向提出了质疑。

发现和干预人体内微小的异常,病人既不知道异常的存在,也感受不到去掉异常的好处,这就使医学脱离了“对病人病痛回应”的初衷,使医学可能发生异化,成为医患矛盾的重要根源,也为商业利益打开了大门。器非道,科技并非因人类福祉而诞生,未来也不是让人类幸福的必然动力。医学是有温度的,但科技只是工具,本身并没有目的。人赋予了它们使命,为医学带来进步,但也常常被利益绑架。科技是推动医学进步与保障全民健康的根本力量,对此不容有丝毫的怀疑与动摇。但这并不意味着应该对医学科技的发展方向放任自流,也不能说新技术一定总比老的更有价值。科学技术日新月异,如何把握和引导医学科技发展的方向,让它以人民健康为最高使命,是摆在全社会面前的重要问题,也是事关人类和科技关系的共同命题。

医学的初心是什么?美国医学史家阿尔图罗· 卡斯蒂廖尼(Arturo Castiglioni)对医学的最初使命进行了这般描述:“医学,是随着人类痛苦的最初表达和减轻这份痛苦的最初愿望而诞生的,医学的目的就是减轻病人疾病的痛苦。”在昔日的医学范式里,病人对“是否有病”“是否需要治疗”“治疗是否有效”这三个重要问题有充分的话语权,简单地说就是“病人说了算”。文艺复兴之后,科技革命蓬勃发展,历史见证了“两片玻璃改变了世界”的宏伟壮举。第一片玻璃造就了望远镜,促进了现代物理学的发展;第二块玻璃造就了显微镜,广义地说是微观探索手段,对医学影响深远。20世纪,一切都变了。科学武装了医学,造就了仪器,透过仪器,人体内部的脏器、组织、细胞甚至分子得以被发现、观察。从此,仪器颠覆了医学的传统概念,彻底改变了医学的实践模式。

现今的医学范式便是“仪器说了算”。“感觉不适未必有病,未觉不适未必没病”已然成为人们的生理常态。诸多病人经常没有现时的病痛,其原因归结于“疾病”经常只是未来病痛或死亡的风险;且往往“病人”并未主动求援,而是被动受助。因此,“病人”和医者用的是不同的仪器和语言,当事人是否有病、是否需要治疗以及治疗是否有效,常常是仪器做出的判定,病人就此失去了发言权。

无论身处哪个时代,医学的美好愿望和善意是不变的。仪器给医学带来了巨大进步的同时,人们依旧希望可以做得更好。有句英文谚语叫“One stitch in time saves nine(一针及时省九针)”,意译成中文便是“千里之堤,溃于蚁穴”。这样的智慧告诉我们,疾病早发现、早治疗是百利无一害的。因此,医疗界有太多寻找和治疗无症状病人的经验,医学上称之为“筛检”,英文为 “medical screening”。它不仅成为了现代医学新的教条,且成为了医学实践的重要内容和医学科技发展的巨大动力。

何为早发现、早治疗?例如冠心病的其中一类是心肌梗死,该症状将伴随着剧烈疼痛并引起各种并发症。之前较轻的症状便是心绞痛,通过仪器检测可诊断为冠脉狭窄,冠脉狭窄到一定程度就成了冠心病。而引起冠脉狭窄的原因便是高血压,我们可通过血压升高从而降低高血压诊断切点,真正做到更早的干预。癌症亦是如此,患者患有转移癌或大的肿块是有感觉的,可通过临床检查发现;而小癌肿块患者是无感的,因此也可能长在我们身上,可通过影像发现;而活检则可以检验原位癌与癌前病变;癌症标志物可通过血液检查发现;更早些甚至可通过基因检查发现致癌基因。

然而,是否真的有很多无症状病人可被发现和治疗?笔者认为,如果对我们的肺、肾、肝、甲状腺做CT检查,意外检出“癌肿”的机会是常有的,且尸解研究发现,终生无任何症状和麻烦的“癌症”十分普遍。例如:死于非甲状腺癌的病人(2.5mm厚的)甲状腺组织切片检查发现36%患有甲状腺癌,而如果切片厚度为0.5mm或更薄,更多人会患有癌症;死于非癌症的40-50岁的女性乳腺组织切片检查发现40%妇女患有乳腺癌;死于非癌症的70岁的男子的前列腺组织切片检查发现,80%患有前列腺癌。

不仅是癌症,其他病症也类似。例如:一般人群中不同年龄段MRI检出脑卒中的比例会随着每十年的增加从30-40年龄段的7% 增至70-89年龄段15%;通过中国一般人群的收缩压分布可知,收缩压高血压诊断切点每降低10mmHg,中国高血压病人总数将立即增加 70%~80%,降4次就是7~9倍的增加;以2小时血糖为基础,在诊断标准中增加空腹血糖和糖化血红蛋白,中国的糖尿病总人数将立即增加68%。同时,降低诊断切点将进一步增加病人数。

医学杂志上,有人曾感叹:“我们都是病人,健康已是无可到达的境界。”然而,从微观角度观测可知,疾病不是黑白分明的事实,而是一个从无到有、从小到大的连续发展的过程。因此,一个疾病更早或更小的形式总是存在。多小或多早的异常应该叫做疾病?是一个十分紧迫的医学问题,至今尚没有充分的认识,更没有满意的答案。

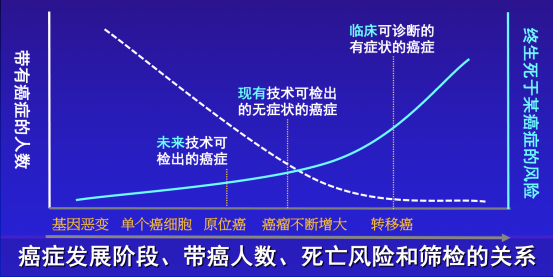

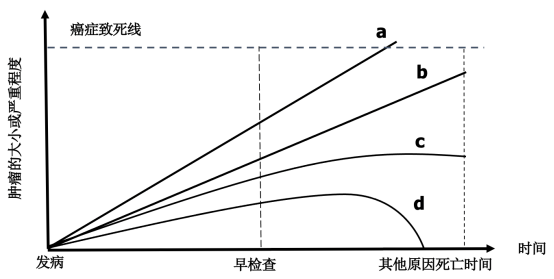

通过诊断找到病因不是最终目的,找到异常并通过干预治疗使患者恢复健康才是所期望的。然而发现病因之后紧跟着给患者治疗,他们是否能活得更健康,活得寿命更长?换言之,早发现、早治疗的好处有多大?这是个根本性的问题。其实,许多疾病如若通过早期发现后治疗,其效果注定不会太大。以癌症为例,通过图1观测癌症发展阶段、带癌人数、死亡风险和筛检的关系,我们可以发现癌症经历了从基因突变、癌性突变到癌细胞的发展阶段,绝大多数条件下,一个癌细胞在我们身体里是无法存活的,那些侥幸活下来的通过自我繁殖长成一堆,但也存在一定的概率被人体内的免疫系统所杀死。只有少部分会越长越大并且转移,最终摧毁人体。人群中早期带有癌症的人数有很多,到晚期其实很少,所以死于癌症的人并不多,而这些人群的终身死于癌症的死亡风险率在早期的机会极小。因此,大部分人不会从未来的治疗中受益。只有极个别的会死于该疾病,对其治疗才会有所收益。通过图2我们可观测早期癌症可能发生的四种转轨。其中a癌症进展快速,患者死于癌症,b癌症进展缓慢c停止进展,患者死于其他原因,d癌症消失,患者死于其他原因;由此可见,b、c和d都属于不必要的过度诊断;倘若治疗无效,a也属于过度诊断。因此,早期癌症筛查出来注定只有少数人会从中得益。

南半球的紫荆花盛开时,倘若仔细观察总会发现零星几片黄叶,摘去这些黄叶对树是没有意义的,且黄叶的存在也是自然的事,这好比是潜藏在我们身体内的小毛病。下面来呈现几个研究结果:(1)通过意外检出的“癌肿”的10年生存率可知,干预与否实际对癌症发展没有关系。(2)透过医学研究发现,人群随机对照试验是确认早发现、早治疗是否有效的金标准。80至90年代的美国前列腺癌大筛检便是最好的实例。据统计,该事件约有7.7万人参与随机对照试验,联合使用前列腺特异抗原(PSA)和直肠指检筛查前列腺癌,13年后筛查组的前列腺癌死亡率为万分之3.7,高于无筛查对照组的万分之3.4,RR=1.09,两组的差别没有统计学显著性意义,说明筛查对降低前列腺癌死亡风险无效。某教授曾通过19种疾病、39种筛检方法、48个随机对照试验得出结论:可降低筛检疾病死亡率的方法并不常见,可降低全死因死亡率的方法极其罕见或者根本不存在。(3)有关血压轻度升高的4项随机对照试验, 8921例轻度血压升高的病人(收缩压140-159mmHg或舒张压90-99mmHg),连续服用抗高血压药4-5年,结果显示为药物对降低全死因死亡、冠心病和中风的风险没有作用。(4)透过16项随机对照试验,11940例死亡事件的系统综述可得,一般的无选择性的体检对降低全死因死亡、心血管病死亡和癌症死亡的风险没有作用。

医学的进步与困惑是并存的。如今,现代的医学科技将一个又一个挣扎的生命从死亡线上拯救下来,我们心存感激,但这并不代表其中不存在问题。例如:1993-2011的18年间,韩国甲状腺癌发病率增加了14倍,许多人采取了甲状腺切除、手术、放疗等措施,承担了各种副作用,但是甲状腺癌的死亡率却基本维持未变。大规模的筛查虽让我们发现了问题,却给患者造成了困扰;中华预防医学杂志2017年报道,2000年前后高血压、高血脂和糖尿病诊断切点的改变使我国有关病人数都增加了一倍;常熟农商银行员工体检,100多人发现有肺结节,有两三位因查出肺结节而做了手术,还有员工已被诊断为肺癌。人们怀疑办公室环境是诱因。事实上,随着体检中CT项目和人工智能技术的普及,肺结节的检出率日益增高。胸外科专家称,从CT影像学的检测结果来看,人群中肺结节检出率可高达50%,也就是说中国14亿人口中约有7亿人能查出肺结节。因此,常熟农商银行检出上百例肺结节完全是“正常”的。通过上述现代医疗干预的实例,我们已清晰深刻地认识到“刹车”的必要性以及技术给人们带来的担忧和混乱。

上世纪70年代John H.Knowles描述了美国医疗卫生的写照,即“做得越好,感觉越糟”;2006年,《剑桥医学史》在开篇介绍了这么一句话:“在西方世界,人们从来没有活得这么久,活的这么健康,医学也从来没有这么成就斐然。然而矛盾的是,医学也从来没有像今天这样招致人们强烈的怀疑和不满。” 因此,笔者认为,两个重要问题是我们发展现代医学过程中需首要思考的。其一,如果缓解病人的病痛是医学的初衷,那么今天的医学在没有病痛时介入,是否背离了其初心?其二,如果我们现在做的很多不是医学最初的愿望,那么医学又是如何走到今天这个样子的?笔者试图给出个人想法。

医学的进步为何事与愿违?我们本以为,科学的力量加上医学的善意势必会促使医学快速、健康地前行。然而,我们忽略了权力和利益,以及医学和理性、权力之间的关系。获得普利策奖的《美国医学的社会转型》开篇提到:“年轻的理性在做梦时,却忘了身后站着现实中老道的权利。这个梦是:通过艺术和科学,理性将会把人类从自然的匮乏、无常、无知、迷信、独裁和暴政,以及身体和精神的病痛中解放出来。然而,理性并非是一个最终必然引向幸福和自由的客观抽象的力量。理性的形式和应用取决于这个世上无数男男女女狭隘的目的,他们的兴趣和理想甚至决定了什么是知识。理性的成就的确消除了无数饥饿和悲痛的负担,但是理性也重新划分了权利世界的格局。在这个新的格局里,一部分人以知识和权威的名义,通过控制由此产生的庞大的组织和机构,站到了另一部分人身上。现代医学正是理性的杰作之一,已成为一个专业知识、技术程序和规范行为的精致系统。但这绝不意味着医学是纯粹理性的,我们关于疾病和对付疾病的理念上,毫无疑问,都刻着我们独特的文化印记……”

综上所述,引用英国皇家全科医学会原主席Iona Heath的名言所得出的结论:“科技的发展实现了医学美好的愿望,但如果美好愿望跟利益相结合,弄不好就会沦为一剂毒药。”

约翰·霍普金斯大学教授William Edelstein说过:“美国国立卫生研究院已变成一支商业军团。在那里,科学正在被绑架着为市场狂奔。”世界最权威的医学杂志《Lancet》的主编Richard Horton认为:“医学杂志已沦落为药企漂白‘信息’的运作场。”医学指南作为医者看病的方向标,在制定过程中是否存在利益冲突?最近几年,制定国家临床指南的美国糖尿病协会每年从药企接受了1800万-2700万美元的财务资助。2013至2017年,该协会指南制定委员会14个成员中,有7个接受了有关药厂或医疗器械公司的财务资助,金额从4.1万到680万美元不等。因此,利益冲突可能确实存在。

然而,通过分析科学、人们的善意及利益三者之间的关系,我们发现医学的景象绝不是独立的,也并非偶然。Steven Shapin在《科学革命》中这般分析科学与权力:“我们总认为科学是客观的无私的,而人们的活动却充满了主观、情绪和利益考量。因此,当今世界就产生了一个巨大的悖论:一种知识类型越是被理解为客观无私的,就越可能成为道德及政治行动的宝贵工具。所谓中性的知识就成了最能说服他人的工具。20世纪以来,我们文化中最强有力的价值仓库,就是我们认为最不涉及道德价值判断的知识类型。所以,自然科学已经成为对其他国家或人群经济和政治控制的最有效的工具。其实,现代科学一开始就是政治和利益的仆人。”

最后,引用韩启德主席说过的一句话:“科技是推动医学进步与保障全民健康的根本力量,对此不容有丝毫的怀疑与动摇。”但是,科学技术微观层面的巨大成功,并不是它在医学每一个领域都必然有用的保证,而只有适宜的,才是最好的。

现代医学存在问题,这不是因为它的衰弱,而是因为它的昌盛,不是因为它无所作为,而是因为它不知何时为止。医学的进步本身并没有错,人类一切活动以及这些活动的对与错都与其背后的人息息相关。医者固然对医学发展的方向负有责任。但是,如果人类有一个统一的道德规范,在它的制高点上也站不下几个人,我们没有理由要求所有的医者(包括医疗相关企业)都站到那里,而其他人就可以站在下面。这是一个利益驱动的消费主义时代,医学不可能独善其身。今天医疗的景象有其背后的必然理由,大变革需要大环境的变革。

科恩曾说过,万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。医学也存在缺陷,这正是可以指引它的明灯。现代医学的使命究竟是什么?它对医学科技发展的启示又是什么?这是全社会的命题,是整个科技发展的命题,而不仅是医学的。